Ce texte est le chapitre 6 de l’ouvrage en cours d’écriture “Empowerment ou la société de l’anti-délégation“. Toutes les infos et l’introduction à cette réflexion se trouvent ici (il est préférable de lire l’intro avant ce texte, pour bien en comprendre tout le sens, mais vous pouvez aussi vous contenter de ce texte, si seules ces questions vous intéressent… et peut-être que cela vous donnera envie d’aller voir dans quelle réflexion plus large ce texte s’inscrit ?) 😉

Vous pouvez télécharger ce chapitre 6 (Version juillet 2014) en PDF (23 pages)

Un autre chapitre, plus concret, a déjà été publié : “7.1. Reprendre en main son alimentation et sa santé“

(J’en profite pour remercier les très nombreuses personnes qui m’ont envoyé des remarques, des commentaires, des suggestions. Je n’ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Certaines de mes réponses sont encore “en attente”, parce que je souhaite “bien” répondre à celles et ceux qui ont pris le temps de lire les premières parties et de m’envoyer des remarques intéressantes. J’ai en tout cas intégré de nombreuses remarques dans la réflexion. Merci à vous !)

*************

Chapitre 6 : La crise de la délégation

J’ai dit, dans l’introduction, que le mouvement de l’anti-délégation s’inscrivait dans une crise des piliers de la modernité, comme l’Etat, l’économie, le travail, la rationalité. Attention, je ne pense pas que la notion de « travail » soit en crise, ou que les plus jeunes générations ne veuillent plus travailler, ni que les avancées de la science fascinent moins, ni qu’il faille abandonner toute idée de construire une collectivité en partie institutionnalisée.

Je pense que le modèle « moderne » du travail, de l’Etat, de l’économie capitaliste est en crise. C’est-à-dire cette forme d’Etat, ces modes de travail, ces modalités de l’économie, qui relèvent de la bureaucratie, de la technocratie, de l’industrie, etc. Nous reviendrons sur ces dimensions. Ce dont il s’agit, c’est d’une « crise du modèle culturel de la société industrielle », comme l’avaient très bien vu Bajoit et Franssen dès 1995. Et pour moi, ce qui caractérisait ce modèle, c’était que l’individu était appelé à déléguer une partie de sa destinée aux piliers de la société moderne.

6.1. Etatisme et capitalisme

Au cœur de la société de la délégation, en crise, se trouve l’Etat bureaucratique, moderne, et libéral.

Pour Max Weber, dont nous avons déjà parlé, l’Etat moderne et le capitalisme se sont développés ensemble. L’Etat moderne est effectivement le garant du droit rationnel, « prévisible ». En cela, il constitue la condition de l’épanouissement du capitalisme (Colliot-Thélène, 1992 :12)

C’est relativement facile à comprendre : lorsqu’on se limitait à des échanges simples, à du commerce traditionnel, local, proche du troc, c’était des règles traditionnelles (code d’honneur, etc.) qui pouvaient régir l’échange. Mais lorsqu’on échange des biens sur des marchés, avec une multitude d’intervenants, il est nécessaire qu’une instance garantisse la validité de l’échange.

C’est de manière très simplifiée, ce que Weber (1971 :350) veut dire lorsqu’il dit que : « La domination universelle de la sociation de marché exige d’un côté un fonctionnement du droit prévisible, selon les règles rationnelles. D’un autre côté, l’extension du marché (…), du fait de ses conséquences immanentes, favorise la monopolisation et la réglementation de toute violence coercitive ‘légitime’ par une unique institution de contrainte universelle en détruisant toutes les structures de contrainte particulières, de type statutaire ou autre, qui reposent la plupart du temps sur des monopoles économiques ».

L’Etat est là pour garantir les échanges, leur validité, et peut contraindre, par la force (et seul l’Etat peut le faire), tout individu qui ne respecterait pas les règles de l’économie. C’est pour cela que Weber affirme que le développement de la bureaucratie est intimement lié à celui du capitalisme. Et Béatrice Hibou (2012 :19) rappelle que Polanyi affirmait lui aussi que le libéralisme avait provoqué un accroissement sans précédent de mesures législatives et administratives, « précisément pour permettre le démantèlement des obstacles à la marchandisation de la terre, de l’argent et du travail ».

6.2. La bureaucratisation du monde

Donc, si on comprend bien que l’Etat bureaucratique et le capitalisme ne font qu’un. On comprend bien que plus le capitalisme se développe, plus il a besoin d’une bureaucratisation forte. Bureaucratisation qui s’immisce toujours plus dans la vie quotidienne. Déjà à l’époque, Weber disait que la bureaucratie se caractérisait par l’impossibilité beaucoup plus grande que l’on a d’y échapper.

La bureaucratisation néolibérale, qui définit, selon Béatrice Hibou (2012 : 16), notre société, se caractérise par cette inflation des normes, des règlements, des procédures. C’est un « un ensemble de nomes, de règles, de procédures et de formalités qui n’englobent pas seulement l’administration étatique mais l’ensemble de la société ».

Réfléchissez à toutes les normes et procédures que devra suivre celui qui voudrait, dans les pays occidentaux industrialisés, vendre par exemple des tartes, en rue. Entre toutes les procédures liées à la création de son entreprise, toute la comptabilité (Tva, etc.) liée à la vente des produits, toutes les normes d’hygiène, de la production, à la transformation, puis à la vente du produit. Et on pourrait encore rajouter des règles et procédures spécifiques liées à la vente en rue. Il n’est pas improbable que la part purement bureaucratique prenne autant de temps que l’activité à laquelle il voulait se consacrer, à savoir la production et la vente de tartes.

C’est que la bureaucratisation de la société, et par là de la vie quotidienne, est extrêmement « chronophage ». Elle nous prend énormément de temps ! Imaginez ce que devrait faire quelqu’un dans un pays non-industrialisé, pour vendre des tartes en rue. Cela lui coûterait beaucoup moins de temps en administration bureaucratique. Rappelez-vous nos grands-parents, ou arrière-grands-parents. Ce type d’activité nécessitait beaucoup moins de temps !

Vous n’avez jamais entendu quelqu’un dire : « Nos grands-parents, ils avaient bien le temps, eux ! » ? Ou : « En Afrique, ils prennent le temps ». Je crois que le manque de temps auquel de plus en plus de personnes font face dans nos sociétés industrialisées est précisément lié à la bureaucratisation relative au capitalisme de nos sociétés.

Toute nouvelle règle, dans des domaines aussi divers que le droit des entreprises, les normes de santé alimentaire, les règles de gestion des déchets, les règles de sécurité au travail, les règles administratives pour avoir droit à telle ou telle aide ou subside, etc., peut potentiellement nécessiter que nous ayons à remplir quelques formalités, administratives ou pas. Dans tous les cas, ça risque de prendre du temps. Parfois des minutes. Parfois des heures.

Le sentiment induit est celui de manquer toujours de temps. De perdre en fait la capacité de contrôler son temps. La bureaucratisation de la vie quotidienne constitue une perte de l’autonomie de l’individu. Tocqueville – un autre père fondateur des sciences sociales – disait déjà, en 1840, que « la sujétion dans les petites affaires se manifeste tous les jours et se fait sentir indistinctement à tous les citoyens. Elle ne les désespère point ; mais elle les contrarie sans cesse et elle les porte à renoncer à l’usage de leur volonté » (Tocqueville, 1840 : 147).

6.3. Un monde absurde

Tocqueville parlait de « despotisme administratif ». Il sentait que si l’on reportait toute décision sur des règles rationnelles, définies à l’avance, et gérées par un corps de fonctionnaires, l’emploi du libre arbitre se faisait plus rare et moins utile. Et cela au point d’atteindre souvent l’absurdité.

L’ouvrage de Béatrice Hibou sur la bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale s’ouvre sur l’exemple d’Alice, infirmière, « submergée par un sentiment d’absurdité et de dérisoire » (1992 : 7).

A bien des égards, les bureaucrates et fonctionnaires nous rejouent souvent les Pharisiens face à l’aveugle :

« Ils conduisirent l’ancien aveugle aux Pharisiens. Or c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et guéri les yeux de l’aveugle. Les pharisiens, à leur tour, lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux ; puis je me suis lavé ; et je vois. » Alors plusieurs pharisiens dirent : « Cet homme n’observe pas le sabbat : il n’est donc pas l’envoyé de Dieu. » D’autres répliquaient : « Comment un pécheur pourrait-il faire de tels miracles ? » Et il y avait désaccord entre eux. Ils interrogèrent de nouveau l’aveugle : « Et toi, dont il a guéri les yeux, que dis-tu de lui ? » – « C’est un prophète », répondit-il. (Saint Jean, 9, 13-17)

Absurdité totale que de ne pas accepter le miracle, sous prétexte qu’il a lieu le mauvais jour. (Je précise qu’en tant qu’athée, je n’y crois pas, mais l’histoire est intéressante en soi). Mise au goût du jour, cette histoire est la même que ce maître-nageur licencié pour avoir sauvé une personne de la noyade en dehors de son périmètre de surveillance. Ou une tradition ancienne annulée par une agence étatique pour la sécurité alimentaire, sous prétexte que les tartes artisanales, au cœur de l’événement folklorique, ne répondaient pas aux normes. Elles ont été aspergées de détergent. L’Etat bureaucratique est dans cette recherche d’un idéal orwellien de « société 100% sûre » (Hibou, 2012 :117)… jusqu’à l’absurde.

En 2014, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), en Belgique, amenait une productrice de produits « bio » à mettre la clé sous la porte, pliant sous la charge des contrôles de l’agence. Il lui était effectivement demandé de fournir des normes de traçabilité de petits fruits… cueillis dans la forêt. « Mais la forêt ne sait pas me donner de papiers » a-t-elle répondu. Même problème pour ses tomates, des tomates de variétés rares, qui ne correspondaient pas aux normes de l’agence fédérale. (Source : RTBF, 09 juillet 2014)

Peu de temps auparavant, la presse locale révélait cet exemple de Jean, un pensionné s’occupant de 4 moutons sur un bout de terrain. Petit passe-temps qui lui permettait de s’occuper, tout en ayant un peu de viande de mouton à manger. Méticuleux, il notait tout sur des feuilles, rangées dans des fardes, chez lui. Erreur : lors d’un contrôle de l’Afsca, il apprend qu’il doit utiliser les documents officiels de l’agence, au risque de « mettre en péril la chaîne alimentaire » ! Jean arrêtera son élevage à usage privé… (Source : Journal Vers l’Avenir, 30 avril 2014)

En France, ce sont des paysans qui manifestent en avril 2014 pour défendre leur pain au levain, leur fromage ou leur vin : tous ces produits peuvent contenir des ferments naturels indigènes (c’est-à-dire qui existent à l’état naturel), mais qui ont pu être brevetés par de grosses entreprises alimentaires. Du coup, ces produits traditionnels pourraient passer pour des contrefaçons : « Tous ces produits sont susceptibles de contenir des micro-organismes brevetés, et donc d’être saisis et détruits par les douanes » (Source : http://www.bastamag.net)

Au même moment, Le Parisien (03 mai 2014) dévoile qu’une norme européenne entre en vigueur en France : cette norme assimile le cueilleur de pommes à l’élagueur-voltigeur, interdisant du coup le travail sur escabeau aux mineurs. Les étudiants « jobistes » d’été ne peuvent donc plus travailler à la cueillette des pommes, puisqu’ils ne peuvent plus… atteindre les pommes.

« Au nom de la concurrence, de la transparence mais surtout de la sécurité, toute une série de normes, de règles, de certifications et autres procédures de contrôle ont été mises en place », explique Hibou (2012 : 65). Le problème, c’est que cette inflammation normative, cette poursuite d’une société 100% sûre, favorise les gros producteurs industriels, qui peuvent se permettre de jouer le jeu de la bureaucratie industrielle, avec des services et des employés qui se consacrent à répondre aux exigences de certifications, de mises aux normes, et des moyens qui leur permettent de le faire (seuls les gros producteurs industriels pourront, dans un premier temps, acheter des élévateurs pour remplacer les escabeaux). Ce que les petits producteurs ne peuvent pas se permettre de faire. Et ce processus n’a pas de limite, puisque chaque nouveau scandale alimentaire va amener un accroissement consécutif des normes, dans cette illusion qu’avec un peu plus de normes encore, on arrivera cette fois à éviter un nouveau scandale. « Chaque scandale crée de nouvelles mesures et de nouvelles règles répondant au principe de précaution » (Hibou, 2012 :65).

En corolaire, on risque de voir disparaître toutes des variétés de fruits ou de légumes, et tous des produits traditionnels, qui ne respecteraient pas les normes de « pureté des variétés », ou les normes de « qualité technologique », ou les normes de « qualité sanitaire » des produits, dictées par les instances administratives.

Absurdité totale, puisque les producteurs industriels de pesticides, par exemple, sont, eux, capables de faire valider leurs produits. La bureaucratie parle le langage de la science, de la rationalité, tout comme l’industrie chimique. Il devient plus facile de vendre, au nom de la sécurité alimentaire, des fruits industriels traités aux pesticides, que des framboises sauvages cueillies en forêt. Les instances étatiques favorisent la grosse industrie au détriment des petits producteurs. La « filière courte » dont on parle beaucoup, c’est-à-dire le lien direct entre producteur et consommateur, est toujours entravée par l’Etat moderne, intermédiaire de tous les intermédiaires.

Ce sentiment d’absurdité des normes (l’absurdité vient souvent de la multitude de normes) crée une impression de dépossession et de perte de sens. L’impression qu’ « on ne peut plus rien faire », que tout est décidé à notre place. En haut. L’Etat bureaucratique représente le processus de délégation poussé à l’extrême…

Ce qui se joue, c’est souvent l’Etat, non pas contre l’économie (on a vu que l’économie capitaliste et l’Etat moderne ne formaient qu’un) mais bien l’Etat contre la société civile. C’est-à-dire que se perpétue cette idée hégélienne d’un Etat universel contre une société informe d’intérêts particuliers désorganisés. Ce qui est dénié à la société, c’est au final sa capacité d’auto-organisation, sans l’aide d’une administration chargée de l’organiser. Hegel refusait la souveraineté du peuple (Weil, 1980 : 62). Il écrivait « Le peuple sans son monarque, et sans l’articulation qui s’y rattache nécessairement et immédiatement est une masse informe, n’est plus un Etat et elle ne possède aucune des déterminations qui n’existent que dans le tout organisé en soi : souveraineté, gouvernement, justice, autorité, ordres, etc. » (Hegel, 1940 : 312).

Par un raccourci que les philosophes nous excuseront, on pourrait dire que les moyens technologiques actuels ont permis de multiplier et faciliter, comme jamais auparavant, les échanges au sein de la « société civile » de Hegel, comprise comme la sphère dans laquelle l’individu trouve à satisfaire ses besoins, se cultive, cherche à être reconnu, etc. (Bourdin, 2001). Internet et la téléphonie mobile permettent de mettre en relation pratiquement tout le monde, partout et tout le temps, à propos de tout.

Echange d’informations, de musique, de films, d’objets de seconde main… mais aussi échange de services, de prestations, d’argent. Toutes ces nouvelles formes d’échange « en ligne » viennent défier l’Etat dans sa volonté totalisante et universelle de régenter tout échange en son sein. Je pense que c’est comme cela qu’il faut comprendre la lutte que les Etats mènent contre Uber, service de transports entre particuliers, contre Couchsurfing ou Airbnb, service de locations et de réservations de logements entre particuliers, par exemple. C’est que recevoir des touristes chez soi nécessite, en Belgique, de s’inscrire à un service attribuant des permis touristiques, et de respecter tout un ensemble de règles de sécurité, etc. Pour le transport de personnes, une licence est nécessaire dans de nombreux pays.

Comprenons-nous bien, il n’est pas question de dire que ces normes de sécurité sont inutiles. Mais l’ensemble des normes qui pèsent sur ces activités induit, de fait, que seuls des professionnels, reconnus par l’Etat (par qui d’autres pourraient-ils être reconnus comme « professionnels » ?), peuvent exercer ces activités. La capacité des particuliers à s’organiser entre eux, c’est-à-dire notre capacité à nous organiser entre nous, est toujours déniée.

Cette « économie du partage », qui fait que l’on peut financer son projet par le « crowd », sans passer par les institutions bancaires (Kickstarter, Crowdrise, KissKissBankBank, etc.), qui fait que l’on peut mettre en relation quelqu’un qui veut payer pour faire tondre son gazon avec quelqu’un à proximité (pensez à l’importance de la géolocalisation) qui veut se faire payer pour tondre du gazon, vient certainement bouleverser le monde du travail, tel qu’il s’est finalement construit depuis la modernité.

Du coup, partout, on voit l’Etat tenter d’empêcher le développement de ces activités « de particuliers à particuliers » (exemple d’Uber) ou, tout du moins, de les « encadrer », de « définir un cadre juridique », de créer des « statuts spécifiques » (exemple du crowdfunding), etc., autrement dit de les soustraire aux particuliers, à la société civile.

Ce n’est jamais aussi fort qu’avec ces nouvelles formes d’échange qu’on voit que l’Etat peut être, comme disait Marx (1871), cet énorme « parasite », qui « se nourrit sur la société et en paralyse le libre mouvement ». Toutes ces entreprises (Uber, Airbnb, etc., sont classées parmi les entreprises les plus innovantes par des journaux comme Fast Company ou Socialter). L’enjeu est, comme le disaient les syndicalistes du tournant du 20ème siècle, d’expulser l’Etat de l’économie (Berth, :132-133). Nous reviendrons plus tard sur ce syndicalisme beaucoup moins étatiste que celui que nous connaissons aujourd’hui…

6.4. Le travail en crise

Je crois donc que lutter contre le néolibéralisme va de pair avec une lutte contre l’Etat, et en particulier contre la bureaucratisation.

Une des terrains de cette lutte est, entre autres, le monde du travail. En ceci que c’est par le monde du travail que les logiques bureaucratiques néolibérales s’imposent. Au fur et à mesure que les distances augmentent entre l’employeur et l’employé, entre le client et le fournisseur, le travail doit toujours être plus évaluable, mesurable, quantifiable. Au fur et à mesure que le travailleur doit être flexible et interchangeable, le travail doit être toujours plus normalisé, préétabli, et correspondre à des procédures claires. Le nouvel employé pourra donc plus facilement et rapidement entrer dans la fonction.

On est au cœur des logiques de l’Etat moderne et du capitalisme dont parlaient Durkheim et Weber.

Mais le travail n’a souvent plus d’autres sens que de répondre à ces normes, à « cocher des cases ». Les tâches sont décomposées à l’extrême. La qualité du travail ne se juge plus à un niveau global, mais à un niveau extrêmement détaillé, quasi microscopique (Hibou, 2012 :116).

Le travail se fait plus impersonnel, et perd de son sens, pour de plus en plus de travailleurs. C’est le phénomène des « jobs à la con » (« Bullshit Jobs », traduction française de « Libération », 28 août 2013) de l’anthropologue et activiste anarchiste, David Graeber (2013), de la London School of Economics : tous ces emplois, dans lesquels on ne produit plus rien, si ce n’est de l’évaluation, des chiffres, de la consultance, de l’administration, du papier, etc., et surtout qui sont perçus comme inutiles par celles-là et ceux-là même qui les occupent.

En 1930, rappelle Graeber, Keynes avait prédit que pour la fin du siècle, la technologie aurait suffisamment avancé pour que nous n’ayons plus à travailler que 15 heures par semaine (Keynes, 1963). La technologie a certainement fait d’immenses avancées, probablement bien plus que ce que Keynes n’avait imaginé, et pourtant nous ne travaillons pas moins. C’est que la diminution des emplois « de production » a été de pair avec une augmentation sans précédent des secteurs de service, de management, d’administration, « jusqu’à la création de nouvelles industries comme les services financiers, le télémarketing, ou la croissance sans précédent de secteurs comme le droit des affaires, les administrations, ressources humaines ou encore relations publiques » (Graeber, 2013). C’est comme si quelqu’un inventait tout un tas d’emplois inutiles pour continuer à nous faire travailler, conclut Graeber et relève le journal Libération, dans sa traduction.

Infirmières, éboueurs, mécaniciens, docteurs,… Imaginez un monde sans ces métiers. Nous serions bien embêtés. Ce ne sont donc pas des « jobs à la con ». Profs, dockers… : difficile de s’en passer. Auteur de science-fiction ou musicien de ska : un monde sans eux serait moins intéressant, dit-il. Mais qu’en est-il des lobbyistes, des directeurs généraux d’entreprises, des télémarketeurs, des consultants légaux, des gratte-papiers de l’administration ?

Alors, évidemment, la question est : qui est-il pour juger quel job est utile et quel job est « à la con » ?

La réponse de Graeber est intéressante, en terme de sociologie compréhensive – à la Weber : les « jobs à la con » sont les jobs qui sont dans la majorité des cas « perçus comme » des « jobs à la con » par ceux-là mêmes qui les occupent. Nombreux sont celles et ceux qui perçoivent effectivement leur job comme inutile et vide de sens. Celles et ceux qui rêvent – secrètement ou pas – de quitter ce job, qui attendent la fin de la journée avec impatience, la fin de la semaine avec encore plus d’impatience, et les vacances avec encore encore plus d’impatience ! Celles et ceux qui ne trouvent rien d’intéressant à raconter à propos de ce qu’ils font 8 heures par jour, 5 jours sur 7, lorsqu’un ami leur pose la question. Celles et ceux qui justifient l’intérêt de leur emploi par le seul salaire que ça leur procure, ou les congés, ou la sécurité, ou la voiture de société, ou tout autre avantage hors de la fonction et des tâches elles-mêmes. Celles et ceux qui peuvent parfois accomplir dans les 15 heures prévues par Keynes, les tâches qu’ils sont censés faire en 40 heures, et qui passent le reste du temps à organiser ou aller à des réunions ou à des séminaires, à traîner sur facebook ou télécharger des séries télévisées…

6.5. Le « Travail » est en crise… Je reprends en main ma capacité de travail

Il y a quelques années, Héloïse Lhérété (2008) avait décrit le « syndrome de la chambre d’hôte », pour qualifier ce nombre grandissant de cadres quittant leur emploi pour ouvrir des chambres d’hôte. En vingt ans, ces chambres d’hôte sont effectivement passées de 4500 à plus de 30.000 (et encore il ne s’agit que des chambres d’hôte recensées par le Ministère de l’Emploi !).

Ou alors, autre solution : embrasser pleinement un mode de vie aux antipodes des carrières bureaucratiques en entreprise ou à l’Etat… C’est ce que le magazine « Fast Company » (fév. 2012 : 60-77 ; nov. 2012 : 96-106) a appelé la « Génération Flux », un état d’esprit, plus qu’une catégorie démographique, porté par des free-lance, des entrepreneurs, des travailleurs, qui ont décidé de sauter à pieds joints dans ce monde du travail, chaotique, instable et changeant,  pour lequel les vieilles institutions ne semblent pas plus adaptées que les grosses entreprises. « Too Big too Fail » n’existe plus. Même les plus grosses entreprises, les « géants » de l’industrie, peuvent faire faillite du jour au lendemain. Ne pas s’y préparer, c’est se fragiliser.

pour lequel les vieilles institutions ne semblent pas plus adaptées que les grosses entreprises. « Too Big too Fail » n’existe plus. Même les plus grosses entreprises, les « géants » de l’industrie, peuvent faire faillite du jour au lendemain. Ne pas s’y préparer, c’est se fragiliser.

Le Génération Flux, c’est l’acquisition de compétences, que l’on amasse dans un sac à dos, comme une boîte à outils, grandissante, de boulot en boulot, et qui n’est jamais cautionnée par un diplôme. C’est un CV disparate, mais qui signifie des compétences transversales, et une grande capacité d’adaptation et d’apprentissage.

Certains aiment qu’un boss leur propose un « plan de carrière », dans l’entreprise ou dans l’administration, la Génération Flux préfère voir venir, pouvoir sauter sur n’importe quelle opportunité, changer régulièrement, non pas seulement d’employeur, mais de secteur ou de type d’activité.

De manière intéressante, une étude récente vient de montrer que la liberté au travail joue davantage sur le bonheur que la rémunération. La « Génération Flux » prend de l’ampleur, comme voie de sortie des « jobs à la con », comme manière de re-devenir acteur de son parcours professionnel, dans un monde tellement changeant que nul ne peut prévoir une carrière sur 10, 20 ou 30 ans…

6.6. OK, mais… et le collectif là-dedans ?

Plusieurs questions se posent effectivement. Premièrement : comment maintenir de la solidarité entre ces travailleurs libérés des institutions étatiques et capitalistes ? Nous verrons que la dimension collective de la notion d’Empowerment pourra répondre à cela.

La deuxième question est de savoir comment assurer une égalité d’accès à des jobs valorisants, que l’on « choisit » ? Les « jobs à la con » ne sont pas spécialement les jobs les plus dévalorisés, au contraire : de nombreux métiers manuels, par exemple, sont plus utiles à la société que des postes valorisés dans l’administration ou parmi les cadres d’entreprises, comme le montre Graeber. Mais plus on monte dans l’échelle sociale, plus on trouve des gens qui ont choisi de faire ce qu’ils font, et qui y trouvent probablement une satisfaction intrinsèque. Et plus on descend dans l’échelle sociale, plus on se rapproche des populations potentiellement touchées par le chômage, et plus on trouve des gens qui n’ont pas « choisi » leur travail, ou, comme disait Marx, qui travaillent pour vivre. Parlant d’un tel ouvrier, Marx (1849) précisait : « Pour lui-même, le travail n’est pas une partie de sa vie, il est plutôt un sacrifice de sa vie. » Dans une formule très fine, Debord (1992 : 113) parlait de l’immense majorité des travailleurs « qui ont perdu tout pouvoir sur l’emploi de leur vie ».

La question est donc « comment faire pour que l’activité professionnelle de ces populations soit le fruit de leur choix et non leur sacrifice ? », ou encore « comment faire pour que les travailleurs retrouvent du pouvoir sur la manière dont ils emploient leur vie ? » Peut-être précisément en les incitant à développer leur propre activité ?

Par conséquent, on pourrait se demander si, dans des régions industrielles, les instances étatiques doivent continuer à inciter – forcer ? – les chercheurs d’emplois à travailler pour les grosses entreprises locales, ou davantage les inciter – aider ? – à développer localement leurs propres activités, commerciales, culturelles, entrepreneuriales, artistiques, artisanales, etc. ? Idem pour les syndicats : doivent-ils défendre l’emploi dans la grande industrie (en déclin) ? Quelle probabilité est la plus grande : Que la grosse entreprise ferme, mettant 1000 personnes à la rue ? Ou que 1000 activités différentes se cassent la gueule ?

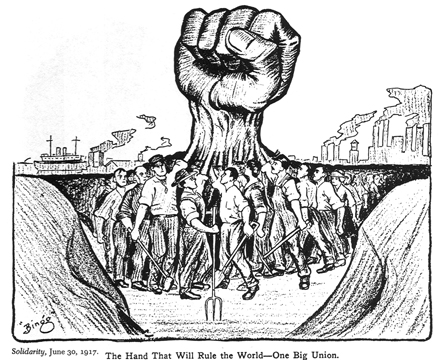

Le syndicalisme révolutionnaire de Berth (1914), au début du 20ème siècle en France, revendiquait des formes d’ « association de travailleurs libres », des ateliers dont les travailleurs seraient maîtres, où la discipline serait « libre et consentie », où le travailleur pourrait s’y livrer tout entier, où « aura disparu le caractère capitaliste de la production ».

Au fond, la nouvelle génération de travailleurs, qu’on peut appeler « Génération Flux » si on veut – mais qu’importe le nom – se nourrit de la crise du capitalisme, rejette l’entreprise bureaucratique, et reprend en main son activité professionnelle.

Qu’elle arrive à le faire collectivement, et une nouvelle forme de syndicalisme sera à inventer… ou à réinventer ?

6.7. Le rappel du syndicalisme révolutionnaire

La bureaucratisation est une forme de domination, comme l’avait très bien montré Weber. La domination qui correspond à l’Etat moderne et au capitalisme. Travailler 8 heures par jour pour un emploi dont on n’en voit pas (ou plus) le sens, c’est une forme de docilité. Tocqueville (1840 :146) parlait de « servitude réglée, douce et paisible » : « après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l’avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société toute entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes… (…) Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. »

Marx (1871) disait que qu’ « au fur et à mesure que le progrès de l’industrie moderne développait, élargissait, intensifiait l’antagonisme de classe entre le capital et le travail, le pouvoir d’Etat prenait de plus en plus le caractère d’un pouvoir public organisé aux fins d’asservissement social, d’un appareil de domination d’une classe ».

La dénonciation de cet Etat moderne bureaucratique et capitaliste n’est donc pas nouvelle. Elle fait partie du projet marxiste et par la suite syndicaliste, même si elle s’est quelque peu perdue en chemin. Edouard Berth déclarait, dès 1914, dans la lignée du courant syndicaliste révolutionnaire, que la centralisation étatique devenait énorme, écrasante, qu’il n’y avait plus d’autre vie collective que la vie étatique : « l’Etat-monstre dévore tout, groupes et individus, et se transforme en un instrument de croissante servitude collective » (Berth, 1914 :141)

Tocqueville (1840, 146) se faisait plus incisif encore : Au-dessus des hommes « s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance. (…) Il pourvoit à leur sécurité, (…) conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise les héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? »

Ce n’est finalement qu’en demandant toujours plus d’interventions de l’Etat dans l’économie capitaliste, comme si c’était deux choses différentes, que les syndicats ont perdu le combat pour l’émancipation des travailleurs. Voulant que cette figure paternelle de l’Etat veille à la sécurité des travailleurs, ils n’ont pu être acteurs de leur émancipation. On revient à l’idée que l’Empowerment est l’émancipation d’un enfant qui devient adulte (Cfr. 5.2).

En France, de la fin des années ’70 aux années ’90, la CGT a perdu près de 2 millions d’adhérents. La CFDT a reculé de 750 000 adhérents à moins de 500 000 (Chiffres de l’Institut Supérieur du Travail). Selon les chiffres de l’OCDE, le taux de syndicalisation est passé, en France, de 19,6% en 1960 à 7,8% en 2010. En Belgique, le taux stagne et est en léger recul depuis les années ’90. Au niveau de l’ensemble des pays de l’OCDE, on est passé à un taux de syndicalisation de 34,1% en 1960 à 17% en 2012 (Source : OCDE StatExtracts).

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le syndicalisme n’a pas toujours été institutionnel, n’a pas toujours été un syndicalisme de parti, d’Etat, qui parle à la place des travailleurs. Ce syndicalisme est en crise, mais cela laisse la place à d’autres formes de syndicalismes, plus anciennes, comme autant de solidarités à redécouvrir.

On a parlé de Berth. Mais on pourrait tout autant citer Eugène Debs, syndicaliste socialiste américain, du début du 20ème siècle (mort en 1926). « The working class must be emancipated by the working class » disait-il (Debs, 1904).

Pour lui, se poser la question « Que pouvons-nous faire pour les travailleurs ? » revenait à se demander, pour un éleveur de moutons, « Que puis-je faire pour les moutons ? »… Les tondre, ironisait-il (Debs, 1890 :2). La vraie question était, pour lui : « Qu’est-ce que les travailleurs peuvent faire pour eux ? » Et la réponse était : « Ils peuvent faire tout ce qui est nécessaire, s’ils sont indépendants, s’ils se respectent et ont confiance en eux. Les travailleurs peuvent s’organiser. Les travailleurs peuvent combiner, fédérer, unifier, coopérer, harmoniser et agir de concert. »

Plus loin dans cet article, Debs montre bien la différence qu’il y a entre demander de meilleures conditions de travail et être capable de déterminer soi-même ses conditions de travail. Peut-être qu’à une certaine époque, écrit-il, des propriétaires d’esclaves dans le Sud se sont demandés ce qu’ils pouvaient faire pour améliorer les conditions de vie de leurs esclaves. Il n’empêche qu’ils possédaient ces esclaves. Ils contrôlaient leur destinée. Ils les commandaient comme ils commandaient leurs chevaux ou leurs mules. Les enfants de ces esclaves allaient être également la propriété des maîtres…

Est-ce qu’actuellement, le syndicalisme ne serait plus que défense du salaire, et par là, défense du « salariat », qui constitue pourtant une forme de domination des travailleurs par le patronat ou l’Etat ?

On sait que les socialistes libertariens, comme Chomsky (2003), rejettent le salariat, incompatible avec le libre contrôle du travailleur sur son travail. Ou encore que pour Debord, le salariat constituait la transformation du « travail humain » en « travail-marchandise ».

Saul Alinsky, autre figure de la gauche américaine, réclamait dans les années 60, l’autonomie politique et organisationnelle des opprimés. Alinsky représente une autre forme de gauche radicale anti-institutionnelle, que l’on a oubliée aujourd’hui. Lui aussi dénonce ce qu’il appelle le « Welfare colonialism », c’est-à-dire la « colonisation de la vie par l’Etat social » (Zamora & Görtz, 2012 :11). Alinsky rejetait toute forme de charité. Les travailleurs doivent se prendre en main eux-mêmes, sans déléguer cette tâche à quelque représentant. Le radical, disait Alinksy, est celui « qui se bat pour le droit des hommes à s’autogouverner, à marcher comme des hommes libres sans s’incliner devant les rois » (Alinksy, 1989 :323, cité in Zamora & Görtz, 2012 : 5).

6.8. Conclusion

Faire le constat que la population ne veut plus d’un Etat qui s’immisce toujours plus dans son quotidien, est-ce être de droite ? Se référer à des leaders syndicalistes socialistes américains, est-ce être de gauche ? Probablement pas plus qu’est de droite ou de gauche le constat du lien entre l’Etat et l’économie capitaliste, ou la critique à la fois de la grande industrie capitaliste et du syndicaliste d’Etat. J’ai parfois l’impression qu’on pourrait mettre d’accord le mouvement « Nous, Citoyens », de Denis Payre, en France, plutôt assimilé à la droite, avec des passages de « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme », de Lenine, plutôt assimilé à la gauche… quand même.

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, l’approche en termes d’Empowerment / Délégation permet de dépasser ces oppositions gauche / droite qui n’ont plus de sens, parce qu’elles relèvent d’une société qui est précisément en crise.

Alors, hors des oppositions classiques, nous pouvons retenir de ce chapitre que le système qui est en crise actuellement et contre lequel s’inscrit le mouvement de l’Empowerment est :

- Un système capitaliste bureaucratique, dans lequel toute avancée du capitalisme produit davantage de bureaucratie, et donc davantage d’immiscions de l’Etat dans la vie quotidienne, jusqu’à l’absurde et au sentiment de désappropriation de son temps.

- Un système qui favorise les gros producteurs, la grande industrie, les grandes structures monopolisantes, globalisantes, au détriment des petits producteurs.

- Un modèle culturel du travail dans lequel le travailleur est un opérateur qui ne trouve plus de sens dans ce qu’il fait, soit au sein de ces grosses structures industrielles, soit au sein des structures institutionnelles.

- Un modèle dans lequel le syndicalisme s’est restreint à la défense du salariat dans ces structures capitalistes ou dans les institutions étatiques, au détriment de l’émancipation des travailleurs par la défense des conditions de travail, et la défense des capacités de libération que constituent la possibilité d’entreprendre sa propre activité, ou tout du moins d’avoir en main les cartes de son parcours professionnel.

Bibliographie (de ce chapitre) :

- Alinksy, S. 1989. Reveille for Radicals, New-York : Vintage Press.

- Bajoit, G., & Franssen, A. 1995. Les jeunes dans la compétition culturelle, Paris : PUF.

- Berth, E. 1914. Les méfaits des intellectuels (préf. de Georges Sorel), Paris, Marcel Rivière.

- Bourdin, J.-C. 2001. « Hegel et la « question sociale » : société civile, vie et détresse », Revue germanique internationale, n°15, pp. 145-176.

- Chomsky, N. 2003. Radical Priorities, Oakland, CA : AK Press.

- Colliot-Thélène, C. 1992. Le désenchantement de l’Etat. De Hegel à Max Weber, Paris : Editions de Minuit.

- Debord, G. 1992. La société du spectacle, Paris : Gallimard.

- De Tocqueville, A. 1840. De la démocratie en Amérique II (3ème et 4ème parties).

- Debs, E. 1890. « What Can We Do for the Working People ? » (Unsigned article attributed to Debs), Locomotive Firemen’s Magazine (Terre Haute, IN), vol. 14, n°4, april, pp. 291-293.

- Debs, E. 1904. « The Socialist Party and the Working Class », Opening Speech Delivered as Candidate of the Socialist Party for the President, Indianapolis, Ind. Sept. 1.

- Graeber, D. 2013. « On the Phenomenon of Bullshit jobs », Strike Magazine, Août.

- Hegel. 1940. Principes de la philosophie du droit. Paris : Gallimard.

- Hibou, B. 2012. La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, Paris : La Découverte.

- Keynes, J.M. 1963. « Economic Possibilities for our Grandchildren (1930) », in Keynes, J.M. Essays in Persuasion, New York: W.W. Norton & Co. : pp. 358-373.

- Lhérété Héloïse, 2008. « Changer de vie, le syndrome de la chambre d’hôte », Sciences Humaines, mai, n°193.

- Marx, K. 1849. Travail salarié et capital, trad. française, 1891

- Marx, K. 1871. La guerre civile en France. 1871. La commune de Paris, Edition électronique, Les classiques des sciences sociales.

- Weber, M. 1971. Economie et Société, Paris : Plon.

- Weil, E. 1980. Hegel et l’Etat. Cinq conférences. Paris : Librairie philosophique J. Vrin.

- Zamora, D., & Görtz, N. 2012. « Etre radical. Réflexions made in USA pour radicaux pragmatiques », Revue des Livres, n°5, mai-juin, pp. 2-11.