Sérendipité /se.ʁɑ̃.di.pi.te/ féminin : le fait de trouver quelque chose par hasard. Le terme provient d’un conte traditionnel persan “Les Trois Princes de Serendip” de Horace Walpole (1754) dans lequel les héros étaient tout le temps en train de trouver par accident ce qu’ils ne recherchaient pas.

Robert K. Merton, dans “The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science“, précise que la sérendipité est “l’observation surprenante suivie d’une induction correcte“.

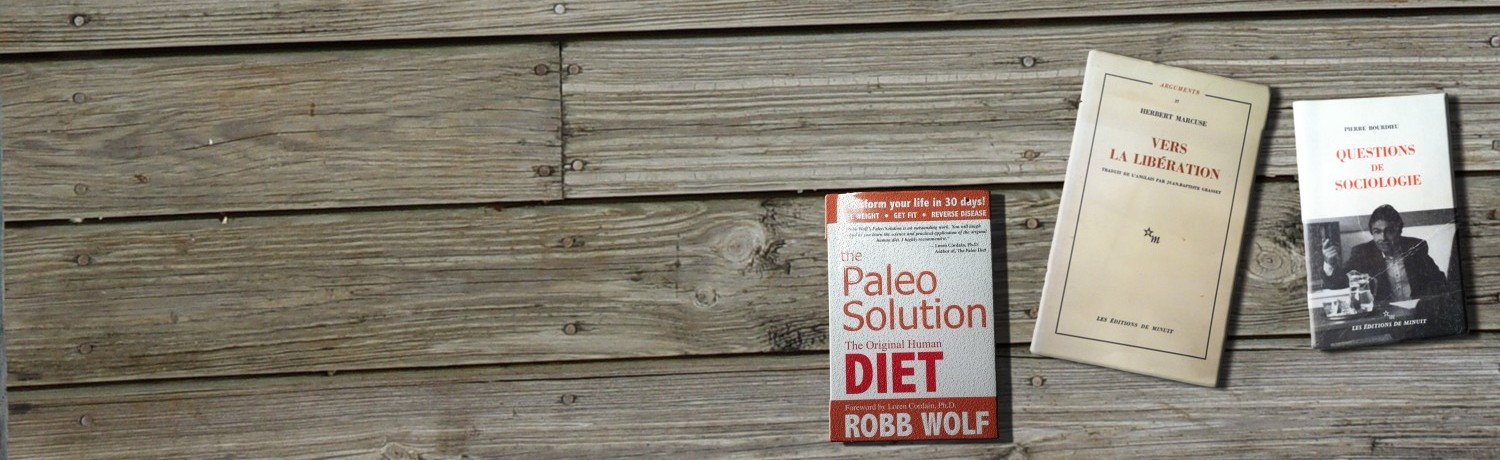

J’ai toujours eu l’impression que la sérendipité pouvait rejoindre une sorte d’instincto-thérapie dans nos choix de lecture. On se laisse guider par des choix de livres qui ont souvent un intérêt intellectuel, sur le moment même, comme si intellectuellement, on savait qu’on avait besoin de ça maintenant.

C’est comme ça que tout dernièrement, ma main s’est posée sur deux ouvrages que j’ai dans ma bibliothèque depuis plus de 10 ans : “La Société du Spectacle” (1967), de Guy Debord, et “Vers la Libération” (1969) d’Herbert Marcuse…

Qui lit encore ces deux auteurs actuellement ?

… Et pourtant ! La relecture de ces deux auteurs pourrait susciter de nouvelles questions, à l’aune de la société actuelle. Et surtout susciter de nouvelles prises de position dans le champ actuel de la contestation…

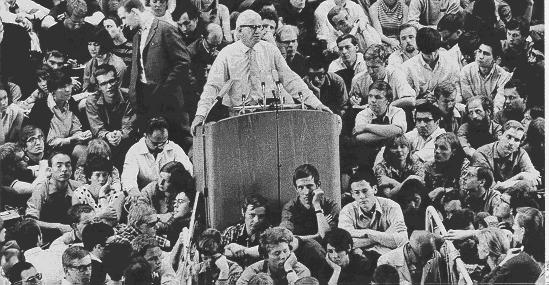

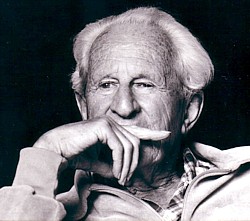

L’oeuvre de Marcuse constitue, pour moi, une des meilleurs critiques de la société de consommation et de l’aliénation qui en résulte. Beaucoup de constats qu’il pose en 1969 sont encore pertinents actuellement. Tout se passe comme si la société qu’il décrit à cette époque n’avait fait que s’exacerber au fil des décennies. Sa critique n’est en que plus précieuse à l’heure actuelle. Du coup, c’est comme si on devait arriver à faire actuellement ce qu’on n’était pas arrivés à faire en 1968 et dans les années suivantes. Peut-être était-ce trop tôt en 1968 ?

Marcuse décrit une société dans laquelle l’Etat et l’économie forment un même système aliénant. “La loi de l’offre et de la demande établit une harmonie entre les dirigeants et les dirigés” (p.24), “l’exploitation et la domination ne sont plus ressenties comme pénibles, elles sont ‘compensées’ par un niveau de confort jamais égalé” (p.25).

Depuis les années ’60, l’espace politique s’est polarisé entre une Gauche et une Droite, entre l’Etat et les marchés. Et si on nous dit que cette opposition Gauche-Droite n’est plus valide aujourd’hui, c’est probablement parce qu’elle ne fut jamais que fictive. D’où l’intérêt de revenir à des analyses, comme celle de Guy Debord, qui nous décrivent l'”Etat moderne” comme l'”organe de la domination de classe” (p.27). Descendante du Bonapartisme, la bureaucratie étatique moderne, nous dit Debord, représente “la fusion du Capital et de l’Etat“. C’est “la constitution d’un pouvoir national du capital sur le travail, d’une force publique organisée pour l’asservissement social” (p.81).

Depuis les années ’60, l’espace politique s’est polarisé entre une Gauche et une Droite, entre l’Etat et les marchés. Et si on nous dit que cette opposition Gauche-Droite n’est plus valide aujourd’hui, c’est probablement parce qu’elle ne fut jamais que fictive. D’où l’intérêt de revenir à des analyses, comme celle de Guy Debord, qui nous décrivent l'”Etat moderne” comme l'”organe de la domination de classe” (p.27). Descendante du Bonapartisme, la bureaucratie étatique moderne, nous dit Debord, représente “la fusion du Capital et de l’Etat“. C’est “la constitution d’un pouvoir national du capital sur le travail, d’une force publique organisée pour l’asservissement social” (p.81).

Mais comment contester puisqu’aujourd’hui encore, comme l’observait à l’époque Marcuse, la frustration et l’agressivité des plus révoltés n’engendrent pas une révolution, mais au contraire le renforcement du système (p.24). Dans les quartiers les plus dominés et appauvris, toute expression de la frustration et de la colère se voit répondre par un renforcement de la domination qu’ils dénoncent. “Chaque barricade, chaque voiture incendiée, a fourni au parti gaulliste des dizaines de milliers de voix” (p.93), écrivait Marcuse… en 1969 !! 36 ans avant les émeutes de 2005 en banlieues parisiennes qui verront Sarkozy être élu dans la foulée…

Faut-il se résigner ? Au contraire, dit Marcuse : “l’opposition radicale se heurte inévitablement à la défaite de son action directe et extra-parlementaire, de sa désobéissance civile; mais, dans certaines situations, elle doit prendre le risque de cette défaite” (p.93). Marcuse ne croyait pas dans la démocratie capitaliste. Selon lui, les  droits et libertés qu’elle a engendrés sont uniquement conformes aux intérêts capitalistes et les déviations sont aisément “endiguées” (p.88). La démocratie capitaliste de masse, rajoute-t-il, est peut-être plus apte à se perpétuer qu’aucune autre forme de gouvernement ou de société. Cela en s’appuyant d’une part sur l’opulence, et d’autre part sur “la volonté générale d’une population opprimée et administrée” (p.91).

droits et libertés qu’elle a engendrés sont uniquement conformes aux intérêts capitalistes et les déviations sont aisément “endiguées” (p.88). La démocratie capitaliste de masse, rajoute-t-il, est peut-être plus apte à se perpétuer qu’aucune autre forme de gouvernement ou de société. Cela en s’appuyant d’une part sur l’opulence, et d’autre part sur “la volonté générale d’une population opprimée et administrée” (p.91).

Pour Marcuse, l’enjeu principal d’une libération semblait être la capacité à unifier le facteur objectif de la révolution, à savoir la classe ouvrière et les populations ghettoisées, et le facteur subjectif représenté par la jeune intelligentsia contestatrice, issue des classes moyennes. Mais aujourd’hui, comme à l’époque, le fossé paraît immense : “le rejet absolu de la société existante et de tout son système de valeurs est masqué par l’évidente différence de classe” (p.81).

Mais comme cette unification ne s’est jamais faite, laissant derrière mai ’68 un Etat et un capitalisme toujours plus puissants, je crois que la question n’est plus de savoir si la révolution doit venir des ghettos (des banlieues ?) ou de la jeune intelligentsia (sous forme des Indignés, des objecteurs de croissance, des alter-mondialistes, etc.). Elle doit venir de la RUE (au sens le plus hip-hop du terme, du Do It Yourself et de la MixTape Mentality), ce qui signifie que ça doit venir d’un espace non-institutionnel : hors des formes étatiques, ou des partis politiques, ou des universités.

Peut-être précisément parce qu’à l’heure actuelle, les luttes pour la liberté et l’émancipation devraient être davantage orientées contre l’ultra-réglementation qui nous enferme, plutôt que contre les oppressions traditionnelles. En semblant lutter contre ces dernières, l’Etat capitaliste bureaucratique s’est construit en machine à administrer – à produire du règlement – qui désapproprie l’Homme de sa capacité à déterminer sa propre existence.

Voilà qui pourrait constituer de nouveaux espaces de prise de position, de nouveaux angles, dans le champ de la contestation de l’aliénation, et du projet de constitution d’une nouvelle société dans laquelle l’Homme pourra s’émanciper en reprenant en main son parcours professionnel et scolaire, son temps et ses modalités de travail, ses choix affectifs, relationnels, politiques et culturels, sa santé, son corps et sa destinée sociale toute entière.

Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn