J’étais heureux de lire la carte blanche de Jean-François Raskin, sociologue des médias, à propos du documentaire « Ceci n’est pas un complot », dans La Libre Belgique.

Heureux parce que Raskin rappelle l’intérêt d’une analyse critique du travail journalistique, en particulier en rapport avec la pandémie. Et l’outil approprié pour cela est, je pense, la sociologie des médias. C’est l’objet de cette publication : montrer à quoi pourrait ressembler une approche sociologique du traitement journalistique de la crise sanitaire, en présentant quelques concepts clés de la discipline (ainsi que les références pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin).

Le documentaire « Ceci n’est pas un complot » est critiquable en ceci qu’il pose des questions sans y répondre. Et c’est évidemment un ressort important des logiques complotistes. L’absence de réponse à la question laisse supposer, soit que cette réponse est tellement évidente qu’il ne sert à rien de l’expliciter (et que seul celui qui ne veut pas voir la réalité ne la voit pas), soit qu’elle relève de quelque chose qui est “indicible”, qu’on n’est pas “autorisé” à dire. Dans tous les cas, on retrouve cela dans les logiques complotistes.

Mais en aucun cas, cela ne signifie que les questions posées soient inutiles ou déplacées. C’est la manière dont on les pose, et les réponses qu’on apporte, qui vont déterminer que l’on soit dans le champ des sciences sociales… ou dans celui du complotisme.

Une précision encore avant de commencer : ce que je dis là ne laisse rien présager quant aux intentions de l’auteur du documentaire, Bernard Crutzen, que je ne connais pas. Je pense tout à fait qu’on peut produire quelque chose (texte, film, etc.) qui fait le jeu des théories complotistes sans avoir l’intention de le faire.

Je renverrais vers l’ouvrage “Les enfants de Shylock ou l’antisémitisme sur scène” (Meyer-Plantureux, 2005), qui montre par exemple que les dramaturgies françaises de l’avant-guerre étaient très souvent antisémites, malgré que leurs auteurs étaient souvent d’origine juive et appartenaient aux milieux politiques progressistes. Ils n’étaient peut-être pas “personnellement” antisémites, mais leur dramaturgie l’était (Dayan, 2005).

Les « routines » journalistiques

Une première approche intéressante serait de partir des “routines” journalistiques, c’est-à-dire toutes ces pratiques quotidiennes qui permettent aux journalistes de produire, chaque jour, de l’information.

Et cela est d’autant plus important sur des thématiques qui sortent totalement de l’ordinaire : les routines permettent de traiter ce sujet “comme les autres” et donc d’être productif… mais au risque de certains biais. C’est ce que Tuchman appelait le fait de “routiniser l’inattendu” (Tuchman, 1974).

Ces routines expliquent aussi que, malgré que chaque journaliste fasse son travail librement, un même sujet puisse être traité de la même manière dans la plupart des médias. Remarquez que comprendre cela est un bon remède contre la vision complotiste : les journalistes ne conspirent pas pour produire un même discours, ce discours est le fruit de “routines” journalistiques qu’ils partagent.

Chose intéressante, beaucoup d’analyses sur les “routines journalistiques” ont été faites à propos du traitement médiatique d’une autre épidémie qui sortait tout à fait de l’ordinaire : l’épidémie du Sida : Cook, 1991; Traquina, 2004.

Volontairement, je ne parle pas de “déontologie journalistique” : ce qui intéresse souvent le sociologue est la manière dont cette déontologie s’inscrit dans des pratiques concrètes, donc des routines journalistiques. De plus, en rester à la déontologie risquerait de dévier vers quelque chose de très “normatif” : le “bon” journaliste qui suit les règles de déontologie contre le “mauvais” journaliste qui ne les suit pas. C’est plus compliqué que cela…

Qui définit la situation ?

Parmi ces routines, il y a le choix des sources. Elément assez crucial qui renvoie directement, dans la situation actuelle, au choix des “experts”.

Il y a, en sociologie des médias, toutes les analyses sur ce qu’on appelle les “définisseurs primaires” [“primary definers”] : ce sont celles et ceux qui sont capables de proposer les premières définitions du problème public (Hall & al., 1978). Tout cela rejoint les théories du “cadrage” de l’information (Entman, 1991; Benford & Snow, 2000).

Pour la crise sanitaire, pensez à toutes ces questions sur la définition de la situation : simple grippe ou risque de pandémie ? Deuxième vague ou pas de deuxième vague ? Troisième vague ou pas de troisième vague ? Surmortalité ou pas de surmortalité ? Etc.

Dans cette compétition pour qui peut venir donner sa définition de la situation, les routines même du travail journalistique donnent un avantage structurel aux autorités “officielles” (institutions, agences, etc.) dans la définition des problèmes, en particulier si elles peuvent s’appuyer sur des savoirs dotés d’une forte autorité symbolique (comme l’expertise scientifique). (Neveu, 1999:55; Molotoch & Lester, 1974).

On parle des “authorized knowers” (Machin, 2002) : qui est autorisé à s’exprimer sur le fait ? Un peu comme Marx disait que les idées dominantes sont les idées des dominants, le discours qui “fait autorité” est le discours de celles et ceux qui “font autorité” du point du vue journalistique.

Et si le journaliste n’a pas de critères objectifs pour distinguer deux discours : les recherches montrent que l’appartenance à une institution “officielle” et le diplôme vont prévaloir (Lett, 1986; Ling, 1986; Miller & Wiliams, 1993).

Ce sont souvent les règles qui visent à préserver l’impartialité des médias, qui sont nées de la recherche d’une plus grande neutralité professionnelle, qui orientent les journalistes vers les “définitions de la réalité sociale” que leur fournissent les “sources autorisées” (Schlesinger, 1992). C’est étudié depuis les années ’70 : le journaliste qui relaye la source perçue comme officielle est perçu (et se perçoit) comme “neutre”, alors que le journaliste qui relayera une source perçue comme “non-officielle”, voire dissidente, sera davantage perçu comme “partisan” (Hall & al., 1978).

Résultat : un sur-accès [“over-accessing”] de celles et ceux qui ont une position plus “institutionnelle”. Une “hiérarchie des crédibilités” est produite et reproduite par le traitement médiatique (Becker, 1967; Hall & al., 1978).

Personnellement, j’ai parfois eu l’impression que les journalistes nous disaient quels scientifiques il fallait écouter et quels scientifiques il ne fallait pas écouter, quels médecins écouter et quels médecins ne pas écouter. C’est ce que Bourdieu appelait l’ “effet d’intrusion” du champ journalistique dans d’autres champs (Bourdieu, 1994 :6). Dayan (2005) a même des mots plus forts lorsqu’il dit que les journalistes ont ce privilège d’assurer “un certain rôle de prêtrise vis-à-vis de la gestion de la sphère publique”. Ce qui peut impliquer — là, c’est moi qui rajoute — des effets d’excommunication de la sphère publique pour celles et ceux qui auraient un discours contraire au cadre journalistique.

Deux nuances :

1) La source “officielle” n’aura pas obligatoirement une “bonne presse”, mais sa parole sera toujours relayée (Sigal, 1986; Schlesinger & Tumber, 1992). A l’inverse, les sources non-officielles devront redoubler de stratégies pour se faire entendre.

2) Tout cela n’est pas purement structurel : ça dépend aussi des stratégies des sources (Cottle, 2003). Des études ont d’ailleurs été faites sur la manière de se constituer en “expert” dans les médias : Gitlin, 1980, Schlesinger & Tumber, 1992.

Le “champ” journalistique

On reproche beaucoup au documentaire “Ceci n’est pas un complot” de parler “des” médias, donc de généraliser comme si toute la presse représentant un bloc monolithique.

La meilleure manière de ne pas généraliser, c’est d’aborder la presse comme un “champ” : le “champ journalistique”, avec sa structure, ses logiques, ses rapports de domination. Et là, évidemment, la référence, c’est Pierre Bourdieu. Vous pouvez revoir sur Youtube les 4 émissions qu’il a consacrées au “champ journalistique”.

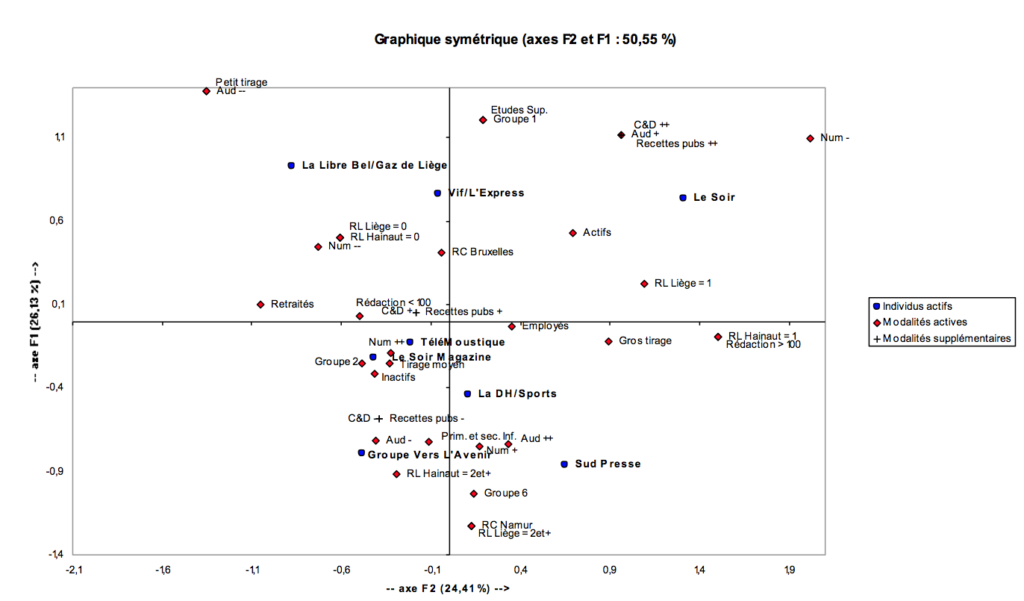

Cela impliquerait de faire une analyse factorielle des correspondances multiples intégrant tout un ensemble de données sur la presse belge : capital culturel et capital économique du public de chaque média, structure des ventes (au numéro ou par abonnement), diplôme des journalistes, formes de recrutement, etc. Je l’avais fait vers 2006 pour la presse belge francophone.

Cela implique de passer beaucoup de temps à interviewer chaque journaliste pour comprendre comment il se positionne dans le champ journalistique, comment il conçoit son travail, comment il anticipe ce que son public attend, mais aussi les contraintes qui posent sur son travail, etc.

C’est à mon sens l’analyse la plus complète qui puisse être faite, et elle intègre les concepts de routines, de sources, etc., précédemment citées, par les effets d’homologie structurale qu’on va trouver entre la position de certains médias dans le champ journalistique et la position de certaines sources dans leur champ propre.

Et comment de telles analyses seront-elles perçues ?

Il faut en être conscient : une analyse critique du travail journalistique s’expose toujours à des réactions de défense du champ journalistique : “Comment osez-vous mettre notre parole en cause ?”, semblent dire certains journalistes. Personne n’aime être pris pour objet d’analyse. Beaucoup de sociologues des médias ont déjà pu expérimenter cela.

Dans une note à son article “L’emprise du journalisme”, Bourdieu (1992) précise qu’il a renoncé à reproduire des documents (extraits d’articles, de reportage, etc.) qui “auraient donné de la force à ses démonstrations”, mais qui auraient pu susciter des effets d’ “épinglage”.

Dans le post-scriptum au même texte, Bourdieu se voit obligé de préciser que “dévoiler les contraintes cachées qui pèsent sur les journalistes (…) ce n’est pas – est-il besoin de le dire ? – dénoncer des responsables, mettre à l’index des coupables. C’est tenter d’offrir aux uns et aux autres une possibilité de se libérer, par la prise de conscience, de l’emprise de ces mécanismes” (Bourdieu, 1992: 9).

Daniel Dayan, qu’on peut considérer comme une référence en sociologie des médias, l’explique très bien, dans une longue interview publiée dans Questions de Communication, et intitulée justement “Pour une critique des médias” : les journalistes “font ce qu’ils peuvent dans des circonstances qu’ils n’ont pas choisies“. Une analyse critique des médias amène à mettre au jour les “multiples contraintes qui pèsent sur le journalisme, des imprévus, des hasards, des accidents“.

Une analyse sociologique de la production de l’information, c’est donc tout l’inverse d’ “insinuer des choses”, ou de prêter des intentions politiques aux journalistes, c’est décortiquer le travail des journalistes au quotidien, pour arriver à le “comprendre”…

* * *

J’espère que cette brève présentation d’une palette de concepts utilisés en sociologie des médias pour comprendre le traitement journalistique d’un fait ou d’une phénomène vous aura donné envie d’aller plus loin sur le sujet.

Toutes les références bibliographiques sont ci-dessous (beaucoup d’articles sont maintenant en accès libre sur le net ) :

- Beker, H.S. (1967) “Whose Side Are We On”, Social Problems, vol. 14, n°3, pp. 239-247.

- Bourdieu, P. (1994) “L’emprise du journalisme”, Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 101-102, pp. 3-9

- Benford, R.D., & Snow, D.A. (2000) “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment”, Annual Review of Sociology, n°26, pp. 611-39.

- Cottle, S. (2003) News, Public Relations and Power, London : Sage Publications.

- Cook, T. (1991) Notes for the Next Epidemics – Part One : Lessons from the News Coverage of Aids. Cambridge, MA : The Joan Shorenstein Barone Center.

- Dyan, D. (2005) “Pour une critique des médias”, Questions de communication, n°8, pp. 195-222.

- Entman, R.M. (1991) Framing U.S. Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents, Journal of Communications, n°41: 4, pp. 6-27

- Gitlin, T. (1980) The Whole World Is Watching. Mass Media and the Making and Unmaking of the New Left, Berkeley : University of California Press.

- Hall, S., & al. (1978) Policing the crisis : Mugging, the State, and Law and Order, London : Menthuen, Holmes & Mecier.

- Lett, J. (1986) “Anthropology v/s the Media : It’s in the Epistemology”, Newsletter of the National Association of Science Writers, vol. 34, n°1, p. 13.

- Ling, J. (1986) “Media and Health Must Forge a Partnership”, Hygien, Vol. 5, n°1, pp. 23-26.

- Machin, D. (2002) Ethnographic Research for Media Studies, Oxford : Oxford University Press.

- Meyer-Plantureux Ch. (2005) Les enfants de Shylock ou l’antisémitisme sur scène, Bruxelles : Éditions Complexe.

- Miller, D., & Williams, K. (1993) “Negociating HIV/AIDS information. Agendas, Media Strategies and the News”, in Eldridge, J. Getting the Message : News, Truth, and Power, London : Routledge, pp. 126-144.

- Molotch, H., & Lester, M. (1974) “News as Purposive Behavior : On the Strategic Use of Routine Events, Accidents, and Scandals”, American Sociological Review, vol. 39, n°1, pp. 101-112.

- Neveu, E. (1999) “Médias, mouvements sociaux, espaces publics”, Réseaux, n°98, pp. 17-85.

- Schlesinger, Ph. (1992) “Repenser la sociologie du journalisme. Les stratégies de la source d’information et les limites du média-centrisme”, Réseaux, n°51, pp. 75-98.

- Schlesinger, Ph, & Tumber, H. (1994) Reporting Crime. The Media Politics of Criminal Justice, Oxford : Clarendon Press.

- Sigal, L. (1986) “Who ? Sources Make the News”, in Manoff, R.K., & Schudson, M. (Eds) Reading the News, New-York : Pantheon.

- Traquina, N. (2004) “Theory Consolidation in the Study of Journalism. A Comparative Analysis of the News Coverage of the HIV/AIDS issue in Four Countries”, Journalism, vol. 5, n°1, pp. 97-116.

- Tuchman, G. (1974) “Making News by Doing Work : Routinizing the Unexpected”, American Journal of Sociology, n°79,n°1, pp. 110-131.

Bonjour Yves j’ai lu avec attention (mais sans exagérer car c’est tout de même très intellectuellement poussé ) ta très intéressante analyse sur le champ journalistique.

Elle m’amène à deux questions/remarques, posées sans aucune prétention intellectuelle (je ne suis qu’une simple enseignante, maman et citoyenne… de terrain et non des livres).

J’ai cru comprendre que le documentaire de Bernard Crutzen serait selon toi de nature « complotiste » car il pose des questions sans y répondre. Autant je suis tout à fait d’accord de débattre sur la potentielle nature complotiste de ce documentaire subjectif (qui n’est pas un reportage journalistique rappelons-le), autant relier le fait de « s’interroger » au qualificatif « complotiste » me chamboule personnellement.

Car pour moi « poser des questions » représente deux facettes importantes dans mon vécu :

– en tant qu’enseignante, c’est une des compétences sur laquelle j’insiste auprès de mes jeunes comme étant le point de départ de la démarche critique, quand bien même les réponses à chercher sont longues, voire impossible à trouver. Or c’est ce qu’ils font le moins (par contre bien habitués depuis tout petit à devoir y répondre). Et je t’avoue que même au sein des professeurs, « poser des questions » a très mauvaise presse.

– en tant que citoyenne engagée, combien de fois n’ai-je pas dû essuyer de qualificatif comme « extrémiste », « clivante », « raconteuse de n’importe quoi », « dangereuse », « complotiste », « populiste » alors que simplement j’interroge les enjeux des différents acteurs, je veux clarifier tel élément de budget, je demande où sont les études d’identification des besoins, quels sont les avis des concernés, les chiffres, etc….

Je t’avoue que justement, autant le documentaire de Bernard Crutzen est imparfait, autant j’estime qu’il a sa place car il a un mérite extraordinaire de nous dire : vous avez le droit de vous poser des questions, d’avoir votre point de vue, quand bien même avec des erreurs et avec les moyens du bord, et quand bien même le discours dominant nous l’interdit implicitement (voir le flot d’insultes dénigrantes qui fusent aujourd’hui sur BC – et notre silence à tous lorsqu’on est en milieu inconnu).

De par les réactions qu’il provoque il pose cette question plus fondamentale (désolée, encore une question ) : de quel espace dispose-t-on aujourd’hui, simple humain, pour poser des questions et débattre d’autres aspects que ceux portés par le discours dominant, pour somme toute jouer notre rôle « démocratique » ? Où puis-je m’adresser pour échanger au sujet par ex du profil de ceux qui composent les comités de concertations, de l’âge et des pathologies dont sont mort les morts et doit-on les discerner, des chiffres et de l’état des lieux concernant la santé mentale de différents publics (jeunes, vieux, commerçants, professeurs, infirmières,…), des chiffres/décisions concernant les investissements en santé préventive, les soins de santé curatifs ; du rôle et du poids des biotech dans les marchés boursiers ; de l’avis des personnes âgées en maison de repos, des jeunes, des enseignants, etc…, des décision du ministère de l’intérieur depuis 1 an, etc…

Il est important également de rappeler qu’il s’agit ici d’un documentaire et donc par définition c’est un format subjectif. C’est le regard du réalisateur qui compte. Il ouvre et fait évoluer les consciences, c’est son rôle … et c’est au spectateur à se faire sa propre opinion critique. Qui n’est pas guidée comme dans un reportage par l’objectivité du journaliste, qui dans ce cas se doit d’interroger toutes les parties, le pour et le contre.

Au contraire de Hold Up je n’ai pas ressenti de nature complotiste pour ma part (il serait intéressant d’ailleurs d’analyser sociologiquement les postures très différentes des spectateurs face à ces deux films). Je n’ai pas tout apprécié et tout retenu non plus. Mais j’ai tâché faire fonctionner mon esprit critique. Les témoins, apportent des éléments d’analyses posés et intéressants. Les questions posées sont légitimes (et il ose, malgré tout le bois vert auquel il sait qu’il s’expose). Oui il y va avec ses gros sabots, le montage n’est pas bien léché, il a coupé & monté, mais il l’a fait.

Et quelque part je me demande aussi (encore des questions) : pourquoi les médias publics ne n’ont-ils pas multiplier ce genre d’approche de manière plus officielle qu’en ouvrant les espaces réduit des cartes blanches & opinions ? Pourquoi la bonne intelligencia (dont je fais partie) ne pousse-t-elle pas plus à cette ouverture, alors qu’elle constate d’année en année, telle une vierge effarouchée, la montée des extrémismes en tous genres et du complotisme (qu’après elle dénigre allègrement avec toute la puissance dont elle dispose) ?

Je terminerais par te recommander la lecture (si ce n’est déjà fait) du dernier Tract de Barbara Stiegler « De la démocratie en pandémie » qui remet en question cette stratégie de l’omerta et invite le monde universitaire à prendre la parole et à réinvestir l’espace public. Je me permettrais d’étendre ce pouvoir à tout citoyen qui aurait envie de se réapproprier sa nature d’ « être politique » 🙂

Bonjour Raphaële,

Merci pour ton long commentaire qui lance un beau débat. Je commencerais en disant que la nuance est très fine entre :

– le fait de poser une question de bonne foi, simplement parce qu’on se pose la question => cette question s’adresse donc généralement à quelqu’un, dont on s’attend à ce qu’il puisse répondre (le bon exemple est une interpellation politique).

– le fait de poser une question « de départ » dans une démarche de recherche (ce qu’on apprend à chaque étudiant : produire une bonne question de départ, etc.) => ça implique généralement de faire suivre la question d’une série d’hypothèses, de méthodes pour tester ces hypothèses, etc.

– et le fait de poser des questions qu’on appelle parfois « rhétoriques », qui ne sont pas des « vraies » questions, mais des assertions détournées. Wikipedia en donne cette définition : « une figure de style qui consiste à poser une question n’attendant pas de réponse, cette dernière étant connue par celui qui la pose » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_rh%C3%A9torique

Et évidemment, tout l’art de la rhétorique est de faire en sorte que cette « fausse » question ait l’air la plus « vraie » possible…

Pour préciser un peu, je dirais par exemple qu’il est tout à fait logique qu’un documentaire débute sur une question (à laquelle il va essayer de répondre), ou même qu’il se termine sur une question (les réponses proposées ayant soulevé de nouvelles questions). Le problème est ici, je trouve, qu’il ne fait que poser cette même question, au début, au milieu, et à la fin, et que ça crée cet effet d’évidence à la réponse, sans qu’elle ne soit dite.

Je pense par exemple qu’un film sous la forme de reportage d’investigation, montrant des « collusions » entre politiques, journalistes et industries pharmaceutiques, sources à l’appui, etc., aurait peut-être suscité plus de réactions mais n’aurait pas été qualifié de complotiste. Tu vois, le genre de reportage qu’on voit souvent sur les firmes phyto-sanitaires, ou agro-alimentaires, ou encore anciennement sur l’industrie du tabac, par exemple ? Ce type de reportage pose des questions, et propose des réponses (avec lesquelles on peut être d’accord ou pas), dénonce, mais n’est pas dans le même registre que « Ceci n’est pas un complot ».

Une précision encore, comme je le dis dans le texte : je ne prête pas d’intentions complotistes à Bernard Crutzen, que je ne connais pas. Je crois qu’on peut faire un documentaire selon certains codes du genre, et que ça fasse le jeu d’une lecture complotiste sans réellement en avoir eu l’intention (un peu comme quelqu’un peut avoir des propos racistes, sexistes, etc., sans réellement en avoir l’intention, je pense).

Pour le reste, je suis 100% d’accord avec le fait qu’il est important de poser des questions ! Des questions qui ouvrent le débat.

Et je partage tes craintes par rapport à une certaine fermeture de l’ « espace public ». Je pense qu’on perd cette culture du « débat ». Il est de plus en plus compliqué de proposer des idées différentes, en particulier des idées qui ne collent pas aux schémas d’opposition classique.

L’idée même d’un espace public se perd, je trouve. C’est ce que j’avais essayé d’expliquer dans ce texte : http://www.yvespatte.com/2021/02/experts-v-s-politiques-breve-reflexion-sur-le-debat-public/

Merci pour ton commentaire ! Et au plaisir justement d’en débattre !